呉座勇一氏が炎上したワケ

歴史学者の呉座勇一氏がツイッター上でフェミニストの北村紗衣氏へと「ミソジニー的投稿」を繰り返したとして、問題になっています。呉座氏はその責を問われ、NHK大河ドラマの時代考証を外れることになりました。

それ以降もフェミニストを中心とする「オープンレター 女性差別的な文化を脱するために」というサイトが立ち上げられるなどして、批判が続けられています(このサイト、呉座氏を批判する同志を募っているばかりで、目的が今一理解できないのですが…)。

では、呉座氏の発言はそこまで問題のあるものだったのでしょうか。それら発言はTogetterにまとめられて話題になったのですが、現在は非公開となり、全容を把握することは困難になっています。

ただ、ネット記事などを見る限りでは、北村氏に対し「自分は女だから評価されないと主張しているが、自分の義務を果たさないのが悪いのだろう(大意)」と言ったり、また別な女性に「女性を性的に扱ったメディアに文句をつけているが、若い頃はさんざんミニスカートを売り物にしていたろう(大意)」と言ったりしたというもので、確かになかなか辛辣ですが、正直、ツイートを切り取っただけでは不当かどうか判断に困るもの。

それがただ、「ミソジニーだ、けしからぬ」と騒がれているだけのように思われます(もちろん、呉座氏が正しい、と断言しているのではありません。ただ批判者は「女性を悪く言う発言は当否を問う以前に抹消されねばならぬ」と言っているようにしか見えないのです)。

ともあれ、女性へのちょっとした批判が「ミソジニー」というワードによって断罪され、公職を追われるといった事態は森元首相の東京五輪会長辞任騒動を思わせます。

それ以降もフェミニストを中心とする「オープンレター 女性差別的な文化を脱するために」というサイトが立ち上げられるなどして、批判が続けられています(このサイト、呉座氏を批判する同志を募っているばかりで、目的が今一理解できないのですが…)。

では、呉座氏の発言はそこまで問題のあるものだったのでしょうか。それら発言はTogetterにまとめられて話題になったのですが、現在は非公開となり、全容を把握することは困難になっています。

ただ、ネット記事などを見る限りでは、北村氏に対し「自分は女だから評価されないと主張しているが、自分の義務を果たさないのが悪いのだろう(大意)」と言ったり、また別な女性に「女性を性的に扱ったメディアに文句をつけているが、若い頃はさんざんミニスカートを売り物にしていたろう(大意)」と言ったりしたというもので、確かになかなか辛辣ですが、正直、ツイートを切り取っただけでは不当かどうか判断に困るもの。

それがただ、「ミソジニーだ、けしからぬ」と騒がれているだけのように思われます(もちろん、呉座氏が正しい、と断言しているのではありません。ただ批判者は「女性を悪く言う発言は当否を問う以前に抹消されねばならぬ」と言っているようにしか見えないのです)。

ともあれ、女性へのちょっとした批判が「ミソジニー」というワードによって断罪され、公職を追われるといった事態は森元首相の東京五輪会長辞任騒動を思わせます。

人の内面や感情まで規制してよいのか?

この「ミソジニー」、言うまでもなく「女性嫌悪」という意味ですが、これは「差別」という言葉が「ヘイト」と読み替えられるのと歩調をあわせるようにして、人口に膾炙するようになった言葉です。しかし「差別」は確かに是正されるべきだとしても、「ヘイト」や「嫌悪」といった感情の問題にまで口を出すのは行き過ぎではないでしょうか。

いや、実のところフェミニストたちは「ミソジニーとは家父長制的な態度のことである」などと主張しており、単なる「女嫌い」を指す言葉とはまた違うと言っているのですが、リクツの上でどう言われようと、これらの言葉には人の感情までも許してはならぬのだ、糾弾すべきだ、という昨今の左派の全体主義的体質が秘められている気がしてなりません。本件にせよ森会長の件にせよ、この種の事件では常に「その言葉から伺い知れる内面こそがけしからぬ」との論調で糾弾がなされるのですから。

そもそもフェミニズムのジェンダーフリー自体が、「人の性意識を改造しなければならぬのだ」とのおぞましい着想が元になっていることは、今までもお話してきたとおりです。

いや、実のところフェミニストたちは「ミソジニーとは家父長制的な態度のことである」などと主張しており、単なる「女嫌い」を指す言葉とはまた違うと言っているのですが、リクツの上でどう言われようと、これらの言葉には人の感情までも許してはならぬのだ、糾弾すべきだ、という昨今の左派の全体主義的体質が秘められている気がしてなりません。本件にせよ森会長の件にせよ、この種の事件では常に「その言葉から伺い知れる内面こそがけしからぬ」との論調で糾弾がなされるのですから。

そもそもフェミニズムのジェンダーフリー自体が、「人の性意識を改造しなければならぬのだ」とのおぞましい着想が元になっていることは、今までもお話してきたとおりです。

『男性根絶協会マニフェスト』

しかし左派寄りの人たちが「ミソジニー、ミソジニー」と繰り返す度にもう一つ、疑問が湧いてきます。「ミソジニー」とやらよりもまず、フェミニストこそ「ミサンドリー」、即ち「男性嫌悪」の塊ではないでしょうか…?

何しろ今回被害者とされる北村氏、実はかつて『男性根絶協会マニフェスト』を翻訳し、大学の紀要で連載したい、などと言っていた人物なのですから。

はて、「男性根絶協会」とは聞くだにおぞましいですが、一体何なのでしょう?

これはアメリカのフェミニスト、ヴァレリー・ソラナスが設立した組織であり、原語では【Society for Cutting Up Men】、略して【SCUM】。これは「人間のクズ」の意味を持つ俗語、「スカム」ともかけているのでしょう。

北村氏の訳していた『――マニフェスト』はその要諦を記した、ヴァレリーの著作です。

何しろ今回被害者とされる北村氏、実はかつて『男性根絶協会マニフェスト』を翻訳し、大学の紀要で連載したい、などと言っていた人物なのですから。

はて、「男性根絶協会」とは聞くだにおぞましいですが、一体何なのでしょう?

これはアメリカのフェミニスト、ヴァレリー・ソラナスが設立した組織であり、原語では【Society for Cutting Up Men】、略して【SCUM】。これは「人間のクズ」の意味を持つ俗語、「スカム」ともかけているのでしょう。

北村氏の訳していた『――マニフェスト』はその要諦を記した、ヴァレリーの著作です。

内容を彼女の評伝、『I SHOT ANDY WARHOL ポップカルト・ブック』から孫引きしてみましょう。

――健全な社会の創出には男たちの絶滅は必至であるが、なにも男はひとり残らず、というわけではない。優れた科学者や友好的なジャーナリストおよび出版社、「ホモ」、博愛主義者などは生かされる。ごく少数の運のいい男たちは、「女の人生の最終目的は男を撲滅することでなくてはならない」というメッセージの普及に力を貸すのであれば、殺されることはない――と。

(16~17p)

もう一つ、早い段階で彼女を日本に紹介した植草甚一氏の『カトマンズでLSDを一服』からも引いてみましょう。

(引用者註・男は)ひとことでいえば不具者である。そのため完全に自分のことしか考えられず、愛情とか友情とか温かい気持とかで他人の心のなかに入っていくことができない。

(中略)

人間と猿との中間期で間違っているといいたいが、じつは猿以下なのだ。憎悪とか嫉妬とか軽蔑とか羞恥とか罪悪とか猜疑とかいった、猿だと感じないようなものに、とりつかれているからである。

(136~137p)

――健全な社会の創出には男たちの絶滅は必至であるが、なにも男はひとり残らず、というわけではない。優れた科学者や友好的なジャーナリストおよび出版社、「ホモ」、博愛主義者などは生かされる。ごく少数の運のいい男たちは、「女の人生の最終目的は男を撲滅することでなくてはならない」というメッセージの普及に力を貸すのであれば、殺されることはない――と。

(16~17p)

もう一つ、早い段階で彼女を日本に紹介した植草甚一氏の『カトマンズでLSDを一服』からも引いてみましょう。

(引用者註・男は)ひとことでいえば不具者である。そのため完全に自分のことしか考えられず、愛情とか友情とか温かい気持とかで他人の心のなかに入っていくことができない。

(中略)

人間と猿との中間期で間違っているといいたいが、じつは猿以下なのだ。憎悪とか嫉妬とか軽蔑とか羞恥とか罪悪とか猜疑とかいった、猿だと感じないようなものに、とりつかれているからである。

(136~137p)

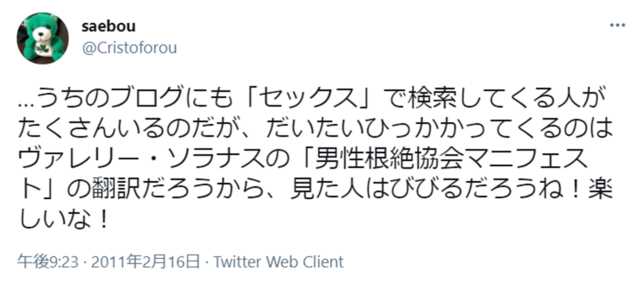

北村氏は翻訳をブログにアップしていたのですが(現在は削除済み)、ツイッターで以下のようにつぶやいていました。

…うちのブログにも「セックス」で検索してくる人がたくさんいるのだが、だいたいひっかかってくるのはヴァレリー・ソラナスの「男性根絶協会マニフェスト」の翻訳だろうから、見た人はびびるだろうね!楽しいな!

一体全体、どういうことでしょうか。

男性を「撲滅しなくてはならない」「不具者だ」「猿以下だ」と舌鋒を極めて罵る文章を大はしゃぎで翻訳する女性が、何の問題もなく大学の准教授を務めている。一方、その女性を批判した男性は「ミソジニスト」として社会的制裁を受ける。

これが果たして、まともな状況であると言えるのでしょうか。

…うちのブログにも「セックス」で検索してくる人がたくさんいるのだが、だいたいひっかかってくるのはヴァレリー・ソラナスの「男性根絶協会マニフェスト」の翻訳だろうから、見た人はびびるだろうね!楽しいな!

一体全体、どういうことでしょうか。

男性を「撲滅しなくてはならない」「不具者だ」「猿以下だ」と舌鋒を極めて罵る文章を大はしゃぎで翻訳する女性が、何の問題もなく大学の准教授を務めている。一方、その女性を批判した男性は「ミソジニスト」として社会的制裁を受ける。

これが果たして、まともな状況であると言えるのでしょうか。

ヴァレリー・ソラナスの実態

さて、ヴァレリー・ソラナスですが、実のところ問題の男性根絶協会の会員は、彼女以外にはいなかったそうです。彼女自身、大学で教育を受けたものの学者というわけではなく、ほとんどホームレスに近い生活を送っていた人物であり、物乞いや売春、残飯漁りや万引きで生計を立て、最後はボロ屋同然の安アパートの中で孤独に死んでいったといいます。

なあんだ、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。ここまでで見ればヴァレリーは単なる孤立した奇人という他ありません。上の書を書いていた時点で発症していたかはわかりませんが、精神科医には統合失調症という診断を受けています。

なあんだ、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。ここまでで見ればヴァレリーは単なる孤立した奇人という他ありません。上の書を書いていた時点で発症していたかはわかりませんが、精神科医には統合失調症という診断を受けています。

しかし同時に彼女はポルノ的な出版社(『O嬢の物語』や『裸のランチ』を出版した)の創設者、モーリス・ジロディアスに目をかけられており、当初はガリ版刷りであった本書をそこから商業出版しました。ジロディアスは彼女の理論を「共感をもって理解した」と語っています。上の植草氏もやはり同書を「痛快」と持ち上げ、また、先に挙げた評伝の著者、メアリー・ハロンも同書を「こういうことを考える勇気がわたしにはまったくなかった(17p)」と持ち上げるなど、彼女に共感的です。さすがに全てのフェミニストが彼女に同意したわけではありませんが、それでも本書は英語で少なくとも100回ほど再版されたといいます。

もちろん彼女が貧しい家庭に生まれ、父親に性的虐待を受け(と言ってもこれは本人の自己申告で、公的な調査などはされていないと思しいのですが)、孤立無援のまま貧困の中に死んでいった点については、ぼくだって同情心を持ちます。しかし上の人たちは彼女の歪んだ思想そのものに軽率な称賛を与えているのです。

もしも男性がこのようなこと、つまり「女は全員不具者だ、殲滅しろ」などと言ったらどのような目に遭うか…見当もつきません。

もちろん彼女が貧しい家庭に生まれ、父親に性的虐待を受け(と言ってもこれは本人の自己申告で、公的な調査などはされていないと思しいのですが)、孤立無援のまま貧困の中に死んでいった点については、ぼくだって同情心を持ちます。しかし上の人たちは彼女の歪んだ思想そのものに軽率な称賛を与えているのです。

もしも男性がこのようなこと、つまり「女は全員不具者だ、殲滅しろ」などと言ったらどのような目に遭うか…見当もつきません。

あえて「悪役」を務める男性たち

しかし例えばですが、先の「オープンレター」の賛同者たちがこの場にいたら、以下のような反論を耳にすることができるのではないでしょうか。

――女性は「弱者」だ。弱者のカウンターとしての攻撃性は強者から弱者へのそれとは本質的に異なる。

なるほどなるほど、ジロディアスや植草氏が妙にヴァレリーに優しげなのは「しょせん弱者のたわごと」と見下していたからかもしれません。ハロンはジロディアスを「女性の理解者ぶっていたが、その理解もしょせん女性をセックスに結びつけた上っ面のものだった(33p・大意)」と評しています。これはまさに前回記事でお伝えしたチ●ポ騎士やサブカル関係者たちの女性への視線とぴたりと重なります。

――女性は「弱者」だ。弱者のカウンターとしての攻撃性は強者から弱者へのそれとは本質的に異なる。

なるほどなるほど、ジロディアスや植草氏が妙にヴァレリーに優しげなのは「しょせん弱者のたわごと」と見下していたからかもしれません。ハロンはジロディアスを「女性の理解者ぶっていたが、その理解もしょせん女性をセックスに結びつけた上っ面のものだった(33p・大意)」と評しています。これはまさに前回記事でお伝えしたチ●ポ騎士やサブカル関係者たちの女性への視線とぴたりと重なります。

事実、ヴァレリーは先にも述べたように男性の殲滅を訴えながら、売春で生計を立てていました。ジロディアスやカリスマ的なポップアーティスト、アンディー・ウォーホルという男性の力に頼り(そうした交渉の場に赴く時、彼女は化粧をし、赤いドレスで着飾っていたといいます)、出版や映画出演を果たしていました。

当時の(いえ、今も)左派男性たちにとってのフェミニストは「フリーセックスを標榜して自分たちの欲望を叶えてくれる格好よくてエッチな女闘士」という、何だかアダルトゲームの主人公のような存在だったのでしょう。

また彼女が活動していたのは1960年代。男女の関係は今からでは想像を絶するほど、男性優位だったはずです。彼らは強者であり、ヴァレリーは(本当に弱い立場であったこともあり)取るに足りぬと思われていたのでしょう。幼稚園児に「悪者め! やっつけてやる!」と蹴りを食らわされたものの、当時の男性たちはその様子が可愛くて、ヒーローごっこの悪役を務めてやっているような気持ちだったのかもしれません。

当時の(いえ、今も)左派男性たちにとってのフェミニストは「フリーセックスを標榜して自分たちの欲望を叶えてくれる格好よくてエッチな女闘士」という、何だかアダルトゲームの主人公のような存在だったのでしょう。

また彼女が活動していたのは1960年代。男女の関係は今からでは想像を絶するほど、男性優位だったはずです。彼らは強者であり、ヴァレリーは(本当に弱い立場であったこともあり)取るに足りぬと思われていたのでしょう。幼稚園児に「悪者め! やっつけてやる!」と蹴りを食らわされたものの、当時の男性たちはその様子が可愛くて、ヒーローごっこの悪役を務めてやっているような気持ちだったのかもしれません。

いや、しかし。

実のところ、ヴァレリーはこのマニフェスト以上に、もう一つのことで名を成しています。評伝のタイトルでお気づきになった方もいらっしゃるでしょうが、彼女は関係の悪化したウォーホル(とそのスタッフ)を銃撃したのです。ウォーホルは一命を取り留めたものの重傷を負い、心にも大きな傷を受けました。

女性が男性に比べて常に弱いとは限らない。近代では(数々の女性優遇政策に目をつぶるならば)基本的に平等だと言えるはずです。均等法以降、女性の社会進出が進まないのは、結局女性側にそこまでもモチベーションがなかったからだと考える他はないのですが、そこを「男性が女性を洗脳してそのように仕向けているのだ」との根拠薄弱な決めつけから、「洗脳を解くために」始まったのが「ジェンダーフリー」であることは、今までもお伝えしてきたかと思います。

男性たちは余裕があればこそヒーローごっこ、否、セーラームーンごっこやプリキュアごっこの怪獣役を務めてあげていたのかもしれませんが、それは同時に「ミサンドリー」が当たり前だからでもありました。男は強くあり、責任を取らねばならない。貶められても余裕を持って笑っていなくてはならないから、でもあったのです。

実のところ、ヴァレリーはこのマニフェスト以上に、もう一つのことで名を成しています。評伝のタイトルでお気づきになった方もいらっしゃるでしょうが、彼女は関係の悪化したウォーホル(とそのスタッフ)を銃撃したのです。ウォーホルは一命を取り留めたものの重傷を負い、心にも大きな傷を受けました。

女性が男性に比べて常に弱いとは限らない。近代では(数々の女性優遇政策に目をつぶるならば)基本的に平等だと言えるはずです。均等法以降、女性の社会進出が進まないのは、結局女性側にそこまでもモチベーションがなかったからだと考える他はないのですが、そこを「男性が女性を洗脳してそのように仕向けているのだ」との根拠薄弱な決めつけから、「洗脳を解くために」始まったのが「ジェンダーフリー」であることは、今までもお伝えしてきたかと思います。

男性たちは余裕があればこそヒーローごっこ、否、セーラームーンごっこやプリキュアごっこの怪獣役を務めてあげていたのかもしれませんが、それは同時に「ミサンドリー」が当たり前だからでもありました。男は強くあり、責任を取らねばならない。貶められても余裕を持って笑っていなくてはならないから、でもあったのです。

社会構造が変わっても続く「男性攻撃」

男性は女性に対し、かつてはほんの僅かな経済的優位性を得ることと引き換えに、勝者になることを求められ、危険な仕事にも駆り出されるデメリットを受け容れてきた。しかしその優位性すらも女性に引き渡し、にもかかわらずデメリットは抱えたままというのが、この30年でした。男性が労働という責務から逃れることは、極めて困難でしょう。

文筆家の御田寺圭氏は「可哀想ランキング」という言葉を提唱して、危機的な状況に陥った女性と男性、どちらが救いの手を差し伸べられる傾向が強いかと指摘しました(いや、御田寺より先にぼくも「愛され格差」という言葉を提唱しており、こっちの方がいいと思っているのですが…)。

不況で働くことの利が減じ、女性の力が強くなった現代ではいよいよ男性の抱えたデメリット、弱さが露呈しつつあるのですが、本質的にはヴァレリーの頃もそれほど違ってはいなかった。そもそも、男性の方が女性より遥かに慮られないから、即ちミソジニーよりもミサンドリーの方が遥かに強いがため、ヴァレリーの危険な主張は許され続けてきた、に過ぎないのです。事実、彼女の殺人未遂には仮釈放という驚くほどに軽い判決が下されました。

そしてそれは北村氏の奇矯な振る舞いが全く批判も受けずに、ただ被害者として扱われている現状と「完全に一致」しています。

もし「ミソジナス」というのであればヴァレリーが、北村氏が許されていること自体が、何よりも(「ミサンドラス」にして)「ミソジナス」な状況でしょう。

「ミソジニーに汚染された悪しき男性がフェミニズムを攻撃しているのだ」という言説は、それらを根底から捻じ曲げた上に築かれた楼閣に過ぎなかったのです。

文筆家の御田寺圭氏は「可哀想ランキング」という言葉を提唱して、危機的な状況に陥った女性と男性、どちらが救いの手を差し伸べられる傾向が強いかと指摘しました(いや、御田寺より先にぼくも「愛され格差」という言葉を提唱しており、こっちの方がいいと思っているのですが…)。

不況で働くことの利が減じ、女性の力が強くなった現代ではいよいよ男性の抱えたデメリット、弱さが露呈しつつあるのですが、本質的にはヴァレリーの頃もそれほど違ってはいなかった。そもそも、男性の方が女性より遥かに慮られないから、即ちミソジニーよりもミサンドリーの方が遥かに強いがため、ヴァレリーの危険な主張は許され続けてきた、に過ぎないのです。事実、彼女の殺人未遂には仮釈放という驚くほどに軽い判決が下されました。

そしてそれは北村氏の奇矯な振る舞いが全く批判も受けずに、ただ被害者として扱われている現状と「完全に一致」しています。

もし「ミソジナス」というのであればヴァレリーが、北村氏が許されていること自体が、何よりも(「ミサンドラス」にして)「ミソジナス」な状況でしょう。

「ミソジニーに汚染された悪しき男性がフェミニズムを攻撃しているのだ」という言説は、それらを根底から捻じ曲げた上に築かれた楼閣に過ぎなかったのです。

兵頭 新児(ひょうどう しんじ)

本来はオタク系ライター。

フェミニズム、ジェンダー、非モテ問題について考えるうち、女性ジェンダーが男性にもたらす災いとして「女災」という概念を提唱、2009年に『ぼくたちの女災社会』を上梓。

本来はオタク系ライター。

フェミニズム、ジェンダー、非モテ問題について考えるうち、女性ジェンダーが男性にもたらす災いとして「女災」という概念を提唱、2009年に『ぼくたちの女災社会』を上梓。